Indikasi Membaik atau Jalan di Tempat?

Terlalu sederhana menyebut Indonesia sebagai negara gagal hanya berdasarkan posisi ke-63 dari 178 negara dalam Indeks Negara Gagal 2012. Pasalnya, perolehan angka Indonesia sebetulnya membaik dibandingkan dengan tahun lalu, juga dalam lima tahun terakhir. Sayangnya, kemajuan yang terjadi tidak signifikan.

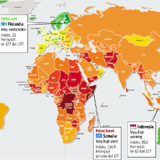

Dalam indeks yang secara resmi diluncurkan The Fund for Peace di Washington DC, Amerika Serikat, 13 Juli lalu, Indonesia masih dikategorikan ke dalam negara-negara ”very high warning”. Bersama dengan Indonesia ada tiga negara ASEAN lain, yakni Kamboja, Laos, dan Filipina. Negara ASEAN yang lebih buruk adalah Myanmar. Selebihnya, posisi Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Singapura lebih baik.

Pemerintah agak emosional saat menyanggah pemeringkatan ini. Faktanya, Indonesia tergelincir satu tingkat dari posisi ke-64. Harus digarisbawahi, semakin kecil nomor urutan menunjukkan posisi yang semakin buruk. Di urutan pertama negara tergagal adalah Somalia. Di posisi terbawah, negara tersukses, diisi Finlandia. Dalam Indeks Pembangunan Manusia 2011, Indonesia juga hanya berada pada urutan ke-124 dari 187 negara dan Indeks Persepsi Korupsi pada nomor 100 dari 182 negara.

Saat muncul berita soal Indeks Negara Gagal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil. Sikap pemerintah terlontar lewat Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menyanggah bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara gagal atau menuju gagal (Kompas, 23/6).

Sesudahnya, lewat tulisan di harian ini, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mempertanyakan kemungkinan distorsi dalam proses asesmen analisis kuantitatif dan kualitatifnya (Kompas, 25/6). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana pun menggelar jumpa pers untuk membantah hasil indeks tersebut (Kompas, 25/6).

Di mata Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi dan ekonom senior Bank Dunia, Vivi Alatas, pemeringkatan semacam ini sebaiknya tidak ditanggapi dengan emosional. ”Kita harusnya bersyukur, dengan adanya indeks semacam ini, kita jadi tahu posisi kita. Ini sekaligus pengingat pada bagian mana yang masih buruk,” kata Sonny, di Jakarta, pekan lalu. Vivi bahkan menilai, ”Masih ada harapan bagi Indonesia.”

Dari 12 indikator, hanya dua indikator yang angkanya memburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang pertama adalah ketegangan antarkelompok, yang kedua adalah hak asasi manusia. Namun, secara keseluruhan perbaikan angka perolehan Indonesia tak terlalu signifikan.

Seukuran kuburan

Dari indikator tekanan demografi, misalnya, Sonny menunjukkan bagaimana jumlah penduduk—yang secara resmi dicanangkan sebesar 237,6 juta jiwa—membuat banyak problem sosial muncul. Mencontohkan padatnya salah satu kecamatan di Jakarta yang mencapai 50.000 orang per kilometer persegi, ia menilai sangat tidak manusiawi ruang gerak manusia hanya seluas 2 meter persegi, yang diistilahkannya sebagai ”cuma seukuran kuburan”.

”Dengan ruang sesempit itu, penularan penyakit sangat mudah terjadi,” kata Sonny seraya menggambarkan bagaimana paniknya Pemerintah Indonesia ketika flu burung merebak di perkotaan padat di Indonesia.

Tekanan demografi ini semakin terasa jika kita menengok umur median Indonesia, yang menurut Sonny 27,2 tahun atau 27,9 tahun dalam versi The Fund for Peace. ”Perpaduan orang kaya, orang berpendidikan, dan usia produktif—yang akan mencapai puncaknya pada usia 30 tahun—akan menciptakan ledakan kebutuhan energi. Subsidi energi sebesar Rp 137 triliun akan melejit,” kata Sonny.

Meskipun digolongkan sebagai lemah, indikator tekanan demografi yang dialami Indonesia dilihat The Fund for Peace sebagai tidak memburuk ataupun membaik dibandingkan dengan indeks tahun 2011. Bahkan, untuk indikator ketimpangan pembangunan ekonomi dan indikator kemerosotan ekonomi, Indonesia dilihat membaik daripada tahun sebelumnya.

Dalam laporan profil Indonesia, The Fund for Peace menulis, ”Beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi kisah sukses dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan reformasi politik. Indonesia selamat dari krisis finansial global dengan meningkatkan hasil produksi industri dan ekspor, menghasilkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang berkelanjutan. ”Pada indeks 2012, The Fund for Peace mencantumkan PDB per kapita Indonesia sebesar 4.666 dollar AS.

Koordinator Pokja Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suahasil Nazara mengakui, tren penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun sejak tahun 2006, mencapai 11,96 persen pada Maret 2012. Namun, jika garis kemiskinan—yang antara lain dihitung dengan makanan 2.100 kalori per hari atau setara Rp 250.000 per kapita per bulan untuk rata-rata Indonesia—dinaikkan 50 persen, jumlah yang hidup di bawah garis kemiskinan melejit menjadi 38 persen total penduduk.

”Mereka inilah yang disebut rentan miskin, yang posisinya bergantian dengan mereka yang benar-benar miskin. Hanya dengan inflasi sedikit, mereka yang rentan miskin bisa menjadi miskin,” kata Suahasil.

Vivi Alatas juga mengingatkan, persoalan ketimpangan ekonomi sebenarnya tetap membayangi Indonesia. Meskipun diakui bahwa tingkat kemiskinan menurun, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin haruslah diwaspadai.

Sebelum krisis 1998 terjadi, koefisien gini—yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan—cukup baik, yaitu 0,36. Setelah itu, angka menurun, lebih karena terjadinya penurunan kesejahteraan kelas menengah dan kaya.

Secara sederhana koefisien gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara nol dan satu. Nilai nol menunjukkan pemerataan yang sempurna, sementara nilai satu menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai seluruh sumber daya, sementara yang lainnya tidak menguasai sumber daya apa pun.

Pada 2000, ketika situasi mulai membaik, koefisien gini terus kembali ke level yang lama. Bahkan, antara 2007 dan 2010 angkanya naik hingga 0,38 dan menjadi 0,40 pada 2011.

”Artinya, sekarang kesenjangan semakin lebar,” kata Vivi. Implikasinya, mereka yang miskin semakin sulit untuk mengakses sejumlah hal yang bisa meningkatkan kehidupan mereka, seperti mengakses kredit usaha dan pendidikan. ”Ini menciptakan suasana rentan konflik dan naiknya tingkat kriminalitas.”

Persoalan perut

Ismail Hasani dari Setara Institute mengakui, konflik yang mewujud pada tindak kekerasan, antara lain, didasari oleh ketimpangan sosial. Jika persoalan ”perut” tak terselesaikan, selama itu pula masyarakat mudah digoyang untuk melakukan tindakan destabilisasi dalam berbagai bentuk.

”Konflik horizontal berdasar agama sekalipun kadang kala ketika ditelisik ternyata berlatar belakang ekonomi,” ujar Ismail. Ia pun menceritakan bagaimana sejumlah tokoh yang dulu kerap menggunakan kekerasan untuk mengungkapkan aspirasinya kini berubah tenang setelah mencapai posisi politik tertentu yang lebih mapan.

Persoalan Indonesia pun seperti lingkaran setan, tetap berputar jika tak kunjung diputus pertautannya. Mungkin itu yang membuat angka indeks tak kunjung membaik secara signifikan, tetapi lebih seperti jalan di tempat.

Oleh: Fitrisia Martisasi dan Maria Hartiningsih.

Sumber: KOMPAS, Jumat, 3 Agustus 2012, Halaman: 33.

lingkarLSM.com

lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE

PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM

KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI

KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING

RUMAH KEMUNING