Tradisi Kemunculan Masyarakat Sipil (6/12)

Seri 3/3 dari Bag. 2 Sektor Masyarakat Sipil, dari keseluruhan 12 seri artikel berjudul Menuntaskan Dilema “Moral dan/atau Modal?” dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, ditulis oleh Hasan Bachtiar.

Keterangan lengkap tentang tulisan ini.

Ada satu lagi variabel yang patut diperhitungkan dalam membicarakan masyarakat sipil, yaitu asal-usul kesejarahannya. Historisitas pastilah menentukan corak dan orientasi. Sampai di sini, karena masyarakat sipil bukanlah entitas yang monolitis, koheren, dan homogen, pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya proses dinamis sejarah kelahiran dan pertumbuhan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks Indonesia, menjadi signifikan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga varian teori dalam khazanah ilmu politik yang pernah diajukan mengenai konteks asal-usul masyarakat sipil ini.

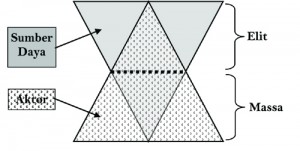

Pertama adalah konteks Anglo-Saxon, yaitu pada negara-negara Barat (Amerika Serikat dan negeri-negeri Eropa Barat) yang dianggap makmur dan maju (developed), yang menganut penerapan negara kesejahteraan yang kuat (welfare, strong state), dan demokrasi dalam bentuk pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah relatif berjalan baik. Dalam konteks ini, kesadaran warga negara untuk berserikat muncul—dalam bentuk asosiasi-asosiasi komunal, profesional, maupun hobi, dll., yang bersifat nir-laba, non-partisan, dan non-korporatis—demi “melakukan kontrol/pengawasan/penyeimbangan” (to control/check/balance) terhadap birokrasi negara yang dianggap tidak becus dalam menyelenggarakan pelayanan publik (public services). Di sini negara, memang, telah dianggap cukup “berbudi baik” karena memberi kebebasan berekspresi dan berserikat kepada warganya. Namun, akibat penguasaan sumber-sumber daya yang tidak seimbang, yang terlalu dikuasai oleh elit politik dan birokrasi (sebagaimana tampak pada Ilustrasi 0.6 berikut), masyarakat sipil berjuang untuk meredistribusi sumber-sumber daya tersebut agar menjadi lebih adil dan merata.

Ilustrasi 0.6: Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya antara Elit dan Massa

Kedua adalah konteks negara-negara totaliter, tidak demokratis, utamanya di wilayah Eropa Timur. Dalam konteks ini, oleh sebab negara menerapkan kontrol, represi, hegemoni, dan eksploitasi yang massif terhadap warga, yang berakibat hilangnya hak-hak asasi manusia (HAM) warga untuk berpenghidupan, berekspresi, berserikat, dll., masyarakat sipil muncul untuk “melawan” (to resist) totalitarianisme negara—dipelopori oleh kelompok-kelompok kritis, yang terdiri atas intelektual publik, wartawan, sastrawan, mahasiswa, dll. Gerakan partai-partai buruh, biasanya, berada di barisan depan. Target utama gerakan masyarakat sipil di sini adalah merobohkan rezim totaliter yang menguasai negara, dan menggantinya dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang lebih mampu serta demokratis. Secara geopolitis, kemunculan masyarakat sipil di Eropa Timur diuntungkan oleh situasi “Perang Dingin”. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat membantu gerakan masyarakat sipil di Eropa Timur dengan suatu agenda tersembunyi: memberantas komunisme.

Ketiga, terakhir, adalah konteks perlawanan terhadap ekspansi sistem ekonomi pasar bebas yang semakin menggerogoti kedaulatan masyarakat sipil, terutama terjadi di Amerika Latin dan sebagian Asia. Di sini masyarakat sipil tumbuh terutama tidak untuk melawan negara—karena dianggap sama saja sebagai “korban”—namun untuk melawan kekuasaan pasar, bisnis, yang telah menghisap sumber-sumber daya alam secara sembarangan, berikut lembaga-lembaga kapitalisme global yang telah diperdaya sehingga menyokongnya (Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, instrumen Hak Kekayaan Intelektual, dll.). Di antara bentuk-bentuk gerakan masyarakat sipil dalam konteks ini adalah green movement (cara hidup kembali ke alam), melawan secara frontal proses perusakan keanekaragaman hayati oleh negara dan bisnis, serta kebangkitan masyarakat adat (indigenous movement).

Dalam pengalaman Indonesia, benih-benih masyarakat sipil telah tumbuh sejak lama. Sebagai sebuah gejala modern, pertumbuhan dan dinamika masyarakat sipil Indonesia bisa dilacak menurut perkembangan sejarah rezim politik yang pernah bercokol di sini: semenjak masa pramodern, lantas era negara-kolonial Hindia Belanda, Jepang, dan masa ketika Indonesia merdeka sebagai sebuah negara kesatuan berbentuk republik (era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi). Benih-benih ini tumbuh dan berkembang, seperti kata Hikam lagi, “sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang-surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya”. Akibatnya, tingkat independensi masyarakat sipil terhadap campur-tangan negara maupun pasar, dengan sendirinya, harus disebut bersifat fluktuatif.

Dengan uraian tentang varian-varian konteks/tradisi kemunculan masyarakat sipil di atas, masyarakat sipil Indonesia, kiranya, mesti bercermin dan belajar dari ketiga varian tersebut kalau ingin menjaga ketahanan stamina dan konsistensi cara serta tujuan gerakannya pada masa depan. Masyarakat sipil Indonesia pasca-neofasisme-militer Orde Baru rupanya “pernah, sedang, bahkan masih akan terus” mengalami sekaligus ketiga konteks di atas, entah sampai kapan: pelayanan publik yang buruk akibat negara yang gagal (state failure), berjalin-berkelindan dengan kondisi sebagian besar warga yang masih terbelenggu kemiskinan (poverty entrapment), serta cengkeraman kekuasaan kapitalisme global yang bengis dan beringas! Apa hendak dikata, cakrawala kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan masih terlalu samar-samar, sedangkan senja sudah kembali berkabut.

lingkarLSM.com

lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE

PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM

KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI

KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING

RUMAH KEMUNING