Evaluasi Kritis atas Program-program Penanggulangan Kemiskinan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Pembangunan VI, Ginanjar Kartasasmita, dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh LSM dan para pakar kemiskinan di Jakarta, 21 Juli 1993, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan oleh Pemerintah Orba sejak Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I). Oleh karena itu, konon, Mantan Presiden Soeharto menolak istilah Inpres Kemiskinan untuk menyebut dimulainya program penaggulangan kemiskinan, tetapi menyebutnya dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, sejumlah LSM (Bina Desa, BK3I, Bina Swadaya, LP3ES, YIS, LSP) mencoba melakukan review secara kritis atas program-program penanggulangan kemiskinan. Karena banyaknya program yang dilakukan selama PJPT I, sudah barang tentu tidak mungkin diadakan evaluasi secara detail. Tulisan ini hanya mengetengahkan kesan umum yang muncul dalam berbagai diskusi, seminar, dan tulisan di media massa.

Dari sumber Bappenas penulis memperoleh 23 daftar program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama Pelita I-V. Program-program itu dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, program langsung, yaitu program yang dirancang secara khusus dan langsung tertuju kepada golongan miskin. Kedua, program khusus, yaitu program sektoral yang diarahkan kepada golongan tertentu, dalam hal ini golongan menengah ke bawah. Ketiga, program tidak langsung, yaitu program umum yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan golongan miskin.

Perbedaan antara program penangulangan kemiskinan pada PJPT I dengan PJPT II adalah, program penanggulangan kemiskinan pada PJPT I dilaksanakan melalui berbagai program lain, misalnya program peningkatan produksi padi (BIMAS/INMAS), peningkatan KB lestari, peningkatan ekspor non-migas dan lain-lain (Mubyarto, dalam sarasehan di RCTI, 21 Mei 1993). Sementara itu, program penanggulangan kemiskinan pada PJPT II dirancang khusus bagi orang miskin. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap masalah kemiskinan yang semakin gawat. Rupa-rupanya, dalam PJPT I pemerintah belum menganggap masalah kemiskinan begitu gawat, sehingga hanya “cukup” ditangani melalui berbagai program lain. Bahkan, ada sementara orang yang menganggap tidak ada kemiskinan di Indonesia, dan karena itu tidak perlu upaya khusus untuk menanggulanginya. Mereka enggan membicarakan masalah kemiskinan itu. Membicarakan soal kemiskinan dianggap memalukan, tidak pantas, dan perlu dihindari. Karena itulah istilah kemiskinan sering dihaluskan menjadi kurang atau belum mampu atau kekurangan, dan lain-lain.

Menurut para pakar sosial dan ekonomi seperti Sri-Edy Swasono, Sritua Arief, Loekman Soetrisno, Sri Bintang Pamungkas, timbulnya kemiskinan adalah akibat dari sistem ekonomi dan pendekatan pembangunan yang diterapkan selama ini. Menurut Loekman Soetrisno (1993):

“Model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan akan menimbulkan kepincangan perkembangan antara sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional di mana sebagian besar penduduk suatu negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka. Hal ini terjadi karena sektor modern mendapatkan berbagai fasilitas ekonomi dan dukungan politik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, pendukung sektor ekonomi tradisional miskin karena adanya kebijakan ekonomi yang menganaktirikan mereka. Dalam situasi seperti ini, maka pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh sekelompok kecil manusia, sedang mayoritas penduduk akan hidup tanpa menikmati hasil pembangunan, atau dengan perkataan lain harus hidup di luar pertumbuhan ekonomi, yakni miskin.”

Memang, masalah kemiskinan harus dilihat dan dipahami dalam kerangka yang lebih mendasar, yakni adanya kesenjangan pemerataan. Artinya, masalah kemiskinan dan upaya penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengangkat puluhan juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Masalah kemiskinan harus dilihat dalam kerangka kurang berhasilnya pendekatan trickle-down effect dan terjadinya kesenjangan akibat akumulasi serta percepatan peningkatan pendapatan dalam kelompok-kelompok atau sektor-sektor yang leading.

Untuk memacu pertumbuhan, prasyarat utamanya adalah stabilitas. Karena itulah sejak awal Pelita I Pemerintah Orba menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan sedemikian rupa sehingga Memungkinkan terciptanya stabilitas. Akibatnya, peranan pemerintah dan birokrasi semakin dominan dan sentralistik. Kelembagaan, prakarsa, dan peranan masyarakat melemah. Pendekatan pembangunan lebih top-down tanpa memberi perhatian yang seimbang terhadap pendekatan bottom-up. Landasan perencanaan pembangunan menjadi sektoral, bersifat komoditas, dan seragam, tanpa mempertimbangkan keunggulan regional atau budaya lokal dan sebagainya.

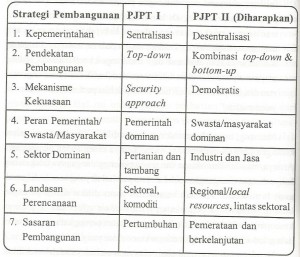

Berikut bagan mengenai perbedaan strategi pembangunan dalam PJPT I dan PJPT II.

Tinjauan umum di atas dimaksudkan untuk memahami posisi program-program penanggulangan kemiskinan dalam keseluruhan strategi pembangunan. Dalam tinjauan khusus berikut coba dijelaskan tingkat efektivitas dan keberhasilan pendekatan-pendekatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan selama ini.

Pertama, penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan pada waktu yang lalu lebih bersifat mobilisasi, bukan pertipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program sering tidak dilandasi oleh kesadaran, tetapi lebih karena terpaksa. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami betul manfaat dan perannya dalam program tersebut. Sebabnya, target-target program ditentukan dari “atas” dan buksn dari masyarakat yang akan memanfaatkan program itu sendiri. Dengan kata lain, mereka hanya menjadi obyek ketimbang subyek dari suatu kegiatan.

Selain karena perencanaannya bersifat top-down, mobilisasi suatu program sering mengandalkan bahwa masyarakat lapisan bawah tidak mempunyai kemampuan dalam perencanaan. Sementara itu, persiapan untuk melibatkan masyarakat dalam satu program jarang dilakukan karena tiadanya anggaran atau karena sosialisasi program melalui pelatihan dan pendidikan dinilai terlalu banyak memakan waktu dan energi. Akibatnya, masyarakat tidak merasa program tersebut menjadi milik mereka dan tidak merasa ikut bertanggungjawab atas kegagalan program.

Kedua, manajemen penyelenggaraan program pada umumnya tertutup dalam mekanisme kedinasan. Pengelolaan program secara sistem Pimpro (pimpinan proyek), yang dijabat secara struktural oleh suatu tingkat kedinasan, menyebabkan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan tidak transparan dan tidak ada social control. Dengan demikian, perubahan ke arah perbaikan penyelenggaraan program sangat minim dilakukan. Masyarakat yang mungkin merasakan langsung dampak pelaksanaan program tersebut tidak mempunyai akses untuk ikut memperbaikinya. Karena itulah, sebagai pemanfaat program, masyarakat tidak ikut menentukan atau merumuskan permasalahan dan kebutuhan mereka. Demikian juga pada tingkat pengelolaan program.

Ketiga, bentuk bantuan yang diberikan pada masyarakat bawah atau masyarakat miskin sering berupa santunan, seolah-olah sebagai pemberian orang kaya (dalam hal ini pemerintah) yang baik hati; sementara si miskin tidak punya hak apa-apa kecuali hanya menerima. Pemberian bantuan ini, dengan demikian, bukan merupakan suatu upaya agar orang miskin lebih mampu mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Keadaan semacam ini sering diumpamakan sebagai memberi ikan dan bukan memberi pancing. Misalnya program itu berupa bantuan kredit, sering tidak dihubungkan dengan kegiatan menabung. Akibatnya, setelah dana kredit habis dipakai tidak ada kemampuan untuk memupuk modal sendiri. Dengan kata lain, program santunan ini menyebabkan tidak adanya kesinambungan pembangunan di tingkat lokal.

Keempat, banyak program bantuan lebih berupa prasarana fisik, seperti jembatan atau jalan daripada berupa pengembangan kualitas sumber daya manusia seperti peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan ketrampilan. Memang, prasarana itu mungkin bermanfaat bagi upaya untuk memasarkan hasil-hasil produksi, tetapi dalam berbagai kasus, prasarana itu justru lebih banyak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kendaraan untuk mendapatkan hasil-hasil produksi di perdesaan dengan harga yang lebih murah. Di sini, sekali lagi, masyarakat tidak merasa ikut memiliki prasarana yang dibangun. Karena itulah, mereka juga tidak merasa berkewajiban memelihara prasarana tersebut.

Kelima, karena umumnya program-program yang dilakukan berskala besar, mencakup daerah yang luas serta dirancang dari pusat, maka pelaksanaan proyek dilakukan secara massal dan seragam. Hal ini sering menyebabkan suatu proyek tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keenam, berbagai program penanggulangan kemiskinan tidak merangsang terciptanya lapangan kerja. Padahal, lapangan kerja inilah yang dibutuhkan agar penduduk miskin bisa meningkatkan pendapatannya, sehingga berangsur-angsur dapat mengubah nasib mereka.

Ketujuh, banyak program tidak memiliki penghubung antara masyarakat miskin dengan lembaga pelayanan di tingkat lokal, serta tiadanya unsur penggerak bagi masyarakat miskin agar mampu membentuk suatu lembaga yang dapat dijadikan alat untuk mengatasi masalah mereka.

Disarikan dari buku: Pemberdayaan Orang Miskin, Penulis: Bambang Ismawan, Hal: 69-75.

lingkarLSM.com

lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE

PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM

KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI

KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING

RUMAH KEMUNING