Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Sudah sama diketahui euforia reformasi diikuti dengan ketidakpercayaan (distrust) yang meluas. Publik “trust” kepada penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) berada di titik nadir. Jika pada awalnya, LSM paling keras bersuara tentang Public Accountability dan Tranparency, kini suara telah inheren dengan suara pemerintah. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP mengeluarkan lima modul tentang akuntabilitas dan good governance yang disingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas diartikan: kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Apa yang menarik, pada tataran wacana sesungguhnya lini pemerintah sekarang lebih siap berbicara tentang good governance dan clean government. Jika dikaitkan dengan berbagai kasus di mana LSM ternyata tidak berhasil “clean” manajemen, maka kredibilitas LSM untuk melakukan kontrol semakin tidak dimengerti oleh publik, dicibir pemerintah, dan dimengerti masyarakat sebagai sesuatu yang absurd. Tak jelas siapa mau mengawasi siapa. Faktanya, banyak kasus korupsi terjadi di kalangan pemerintah, telah pula diimbangi oleh praktisi LSM dengan memperpanjang daftar pelaku. Sejak 1998 ketika Menteri Koperasi dijabat Adi Sasono yang berasal dari LSM, kasus semacam itu terus mencuat. Bagaimana pula kalau LSM yang menjadi presiden? Untunglah, law enforcement (judicial process) tidak jalan di negeri ini, sehingga kedua “maling” tidak terlihat dikurung di rumah tahanan.

Bicara tentang public accountability di kalangan LSM, masih segar ingatan kita pada peristiwa Pemilu 1999 di mana banyak aktivis LSM (lama atau baru) yang mendapat proyek tiba-tiba. Bentuk proyek seperti votter education, pemantauan pemilu, advokasi, penyadaran perempuan, talkshow, dan lain-lain ternyata tak mampu membuktikan bahwa manajemen LSM transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Perpecahan di kalangan aktivis, de-aliansi LSM dan aktivis kampus, mis-manajemen keuangan, merupakan remah-remah dari pesta demokrasi itu. Bukti nyata bahwa ketidakjelasan visi gerakan itu telah menyebabkan mati muda segala institusi aliansi, koalisi, komisi, pokja, gugus tugas, forum, dll., yang semula diharapkan mampu berfungsi sebagai “watchdog” penyelenggaraan negara.

Ternyata tujuan jangka pendek, dan orientasi pada proyek tak mampu ditepis oleh “kebanyakan” praktisi LSM. Kini semua itu dipakai oleh kelompok anti-LSM sebagai modal “olok-olok” atas idealisme LSM. Kelompok “oportunis” menggunakan kesempatan ini memproklamirkan LSM baru untuk menampung dana-dana counterpart dari pemerintah yang segera mudah diperoleh (kasus JPS, PKM, subsidi BBM, pemantauan irigasi, dll). Lebih binatang lagi, kejadian ini serta merta pula dimanfaatkan untuk menumbuhkan LSM menjadi “hantu baru” bagi para pelanggar peraturan dan undang-undang, (pemerintah dan swasta). Mereka beredar ke mana saja untuk mengutip “uang takut” dan menyuburkan keangkaramurkaan di mana-mana.

Harus diakui, bahwa sekarang ini sangat sulit untuk mencari sosok LSM yang ideal untuk dipakai sebagai “barometer” integritas moral. Apalagi mendapatkan “tokoh” LSM yang dapat dijadikan panutan, kalau pun ada mungkin jumlahnya sangat sedikit. Dapat disinyalir bahwa antara praktisi LSM sedang tumbuh “kecurigaan” dan saling salib, atau ketidakpedulian sebagai akibat dari hilangnya “common enemy” sebagaimana ketika masih hidupnya Orde Baru.

Andaikan sinyalemen itu benar, lantas apa penyebabnya? Berdasar pengalaman selama satu dasawarsa, saya berpendapat bahwa: LSM di Indonesia baru berhasil membangun “komunitas pekerja”, tidak membangun “komunitas demokratis”. Jika saja dilakukan penelitian, saya berasumsi akan sangat mudah diketahui berapa banyak manpower yang terlibat di jalur LSM, tetapi tidak akan mudah untuk mengetahui berapa besar “dana” yang berputar di jalur tersebut. Itu artinya, bahwa kadar transparansi keuangan LSM tidak ideal. Hal itu dapat terjadi dengan berbagai sebab yang antara lain: 1) LSM umumnya hanya mempertanggungjawabkan keuangan kepada pemberi dana; 2) LSM luas keragamannya tidak terhimpun pada satu wadah sehingga tidak ada sistem kontrol yang baku; 3) Adanya budaya patron client antara LSM dengan kelompok dampingan; 4) Umumnya badan hukum LSM adalah yayasan yang dikelola oleh segelintir orang saja, dll.

Dengan keempat penyebab di atas memang jadi sangat mungkin inefficiency dan berbagai kebocoran terjadi di dalam tubuh LSM. Kalau begitu, dalam konteks accountability transparency, apa bedanya dengan pemerintah?

Agenda ke Depan

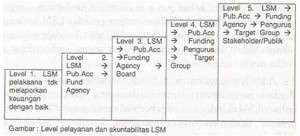

Ke depan, sistem reward dan punishment harus lebih tegas dan jelas. Harusnya ada standar atau level tentang aplikasi public accountability kinerja LSM. Di bawah ini digambarkan tingkat akuntabilitas tersebut:

Gambar: Level pelayanan dan akuntabilitas LSM

Dengan eskalasi seperti diatas, maka derajat tertinggi dan paling tinggi akuntabilitasnya adalah level 5. Sejauh mana rumah tangga LSM memiliki performa seperti diatas? Silahkan ukur sendiri.

Sebagai penutup, apa yang harus segera diagendakan? Kode Etik LSM dan Badan Verifikasi seharusnya ada untuk menunjukan tanggung jawab publik LSM kepada warga negara Indonesia. Kode etik tidak dapat ditunggu lagi keberadaannya. Cukup banyak gugus tugas yang membahas hal ini, seperti LP3ES, Sekretariat Bina Desa, dll. Memang sulit mencari forum apa yang eklarasikan sebuah kode etik bagi banyak lembaga yang tidak mempunyai visi dan misi yang sama. Akan tetapi jika hal ini tidak dilakukan, semakin lama akan semakin memperburuk keberadaan LSM dan akan menambah kebangkrutan moral bagi para praktisinya. Mudah-mudahan forum ini mampu memberi pencerahan.

Disarikan dari buku: Kritik & Otokritik LSM, Editor: Hamid Abidin, Mimin Rukmini, Hal: 55-59.

lingkarLSM.com

lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE

PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM

KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI

KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING

RUMAH KEMUNING