Menuju Perencanaan Desa Mandiri

Secara prosedural, perencanaan diartikan sebagai kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Di bagian awal telah disinggung bahwa perencanaan merupakan pintu gerbang terciptanya desa yang mandiri dan menjadi kunci utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Mengingat posisinya yang penting, maka kebijakan tentang perencanaan ini mengalami perubahan dari masa ke masa.

Perencanaan Era Orde Baru

Masyarakat Desa di Indonesia sudah lama akrab dengan perencanaan dari atas (top down planning) pada masa Orde Baru. Meskipun sejak 1982 telah dikenal perencanaan dari bawah (bottom up planning), mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) hingga Rakorbangnas, tetapi keputusan tentang kebijakan dan program pembangunan Desa tetap terpusat dan bersifat seragam untuk seluruh wilayah. Perencanaan yang terpusat itu juga disertai dengan berbagai proyek bantuan pembangunan Desa, baik yang bersifat spasial (Bantuan Desa) maupun yang sektoral. Setiap departeman, kecuali Departeman Luar Negeri, mempunyai program-program bantuan pembangunan Desa.

Wacana tentang pembangunan yang partisipatif di Indonesia telah dimulai sejak 30 tahun lalu. Konsep pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah dimasukkan dalam GBHN pada dekade 1970-an. Namun kebijakan yang lebih konkret baru dimulai pada dekade 1980-an. Pada dekade berikutnya, yakni 1990-an, kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih partisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga nasional. Namun pada saat itu partisipasi masyarakat lebih sebagai jargon pembangunan. Partisipasi lebih diartikan sebagai upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang konsep dan pelaksanaanya berasal dari pemerintah. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak.

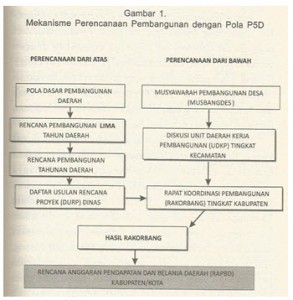

Sejak tahun 1982, pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses yang relatif baku. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 tahun 1982 menetapkan Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D). Proses P5D dimulai dari tingkat bawah (masyarakat) dalam bentuk Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten, Rakorbang Propinsi, dan berakhir dengan Rakorbang Nasional.

Bagan proses P5D adalah seperti pada gambar 1, sedangkan tujuan, agenda, keluaran dan peserta masing-masing tahapan perencanaan adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Secara konseptual, mekanisme P5D mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin. Perencanaan dari masyarakat (Bottom up planing) dipadukan dengan perencanaan Dinas/Instansi sektoral (Top downplanning). Namun dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan dengan konsep P5D ini belum partisipatif seperti konsep dan kebijakan yang dikembangkan. Karena Perencanaan dari atas lebih mendominasi hasil perencanaan.

Mekanisme P5D cenderung menjadi ritual dan rutinitas formal, tidak menyentuh substansi dan kehilangan makna hakikinya. Pelaksanaan Musbangdes terkesan hanya seremonial, sehingga masyarakat merasakan kejenuhan ketika mengikutinya. Usulan masyarakat dalam Musbangdes hanya sebagian kecil yang terakomodir dalam forum perencanaan supra desa. Keterwakilan masyarakat dalam forum-forum perencanaan yang ada sangat kurang. Hal ini karena peserta musyawarah dalam forum perencanaan yang dilaksanakan lebih didasarkan pada keterwakilan yang bersifat formal. Sehingga susunan pesertanya didominasi para birokrat dan unsur lembaga formal.

Dari sisi perencanaan jangka menengah dan panjang, Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki berbagai dokumen perencanaan. Seperti Program Pembangunan Lima Tahun Daerah (Propeda), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW). Dokumen-dokumen ini seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Akan tetapi, dokumen-dokumen tersebut tidak tersosialisasikan. Akibatnya, perencanaan dilaksanakan tanpa perspektif yang jelas.

Repetada sebagai pedoman mengenai arah kebijakan penyusunan program dan proyek seringkali disusun setelah RAPBD disyahkan. Dokumen penting ini pun kehilangan fangsi substantifnya. Budaya birokrasi dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kepentingan publik belum melembaga dengan baik. Akibatnya, jaminan pengakomodasian usulan dari bawah sangat kurang.

Untuk mengatasi lemahnya kualitas dan hasil perencanaan dari bawah, Pemerintah pada pertengahan itahun 1990-an memperkenalkan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hal dilakukan dengan memberikan pelatihan dan buku panduan kepada LKMD, dan mengangkat pemandu untuk memfasilitasi proses Musbangdes. Metode P3MD ini tampaknya dimaksudkan untuk memberdayakan LKMD sebagai lembaga perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Penguatan kelembagaan perencanaan di tingkat desa dimulai dengan merevitalisasi LKMD sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. LKMD merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Namun, seringkali masyarakat melakukan penolakan terhadap peran dan fungsi dari lembaga ini. Karena hasil perencanaan dinilai tidak menyentuh kebutuhan/aspirasi masyarakat paling bawah. Proses perencanaan hanya melibatkan elit lokal, kurang representatif untuk mewakili kelompok kepentingan yang ada. Sehingga terjadi distorsi keterwakilan. Selain itu, forum musyawarah tidak menyentuh substansi masalah yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, tidak berfungsinya LKMD pada era Orde Baru juga disebabkan adanya marjinalisasi terhadap kelembagaan masyarakat. Pemerintah menunjukkan karakter sentralisastiknya. Pada tingkat desa, Kepala Desa menjadi “penguasa tunggal”. Meskipun terdapat unsur lain di luar pemerintahan desa, seperti LKMD dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), keberadaan lembaga tersebut sangat tergantung pada figur Kepala Desa. Karena jabatannya, Kepala Desa secara ex-officio menjadi Ketua LMD, dan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris LMD. Kepala Desa secara ex-officio juga menjabat Ketua Umum LKMD, dan Ketua II LKMD dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang notabene adalah istri Kepala Desa.

Sudah banyak kritik dan bukti empirik yang memperlihatkan kelemahan perencanaan terpusat dan model bantuan yang diterapkan semasa Orde Baru. Kritik secara umum mengatakan bahwa Desa merupakan obyek pembangunan, sekaligus tempat membuang bantuan (sedekah). Pola kebijakan yang sentralistik dan seragam cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Konsep “bantuan” ternyata tidak memberdayakan, dan sebaliknya malah menciptakan kultur ketergantungan atau kultur meminta. Program pembangunan desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat.

Banyak faktor menjadi penyebab buruknya kualitas dan hasil perencanaan semasa Orde Baru. Antara lain, (1) Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani perencanaan; (2) Kelemahan identifikasi masalah pembangunan; (3) Dukungan data dan informasi perencanaan yang lemah; (4) Kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa yang lemah; (5) Lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan (6) Lemahnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

Karena sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down” dan dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembangunan tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan kurang memenuhi kebutuhan lokal.

Disarikan dari buku: Sinkronisasi Perencanaan Desa, Penulis: Rohidin Sudarno, Suraji, Hal: 19-28.

lingkarLSM.com

lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE

PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM

KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI

KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING

RUMAH KEMUNING